月の神・ツクヨミ

ツクヨミは不思議な神だ。同時に生まれた太陽神・アマテラスと大海原の神・スサノオと比べて、古事記と日本書紀どちらにも活躍がほとんど書かれていない。唯一といってもいいほどの穀物由来譚もスサノオに取られている。

月は電気のない時代の夜を照らし、満ち欠けによって月日を知らす。特に月日を知ることは農耕民族にとって種をまくタイミングなど収穫に直結するもので、月の重要さは光をもたらす太陽に劣るものではない。ではなぜ、古事記・日本書紀からツクヨミの活躍が消されたのか?それはツクヨミに変わり、時を支配しようとした天皇がいたからだ。

日本で初めて時計を作った天智天皇

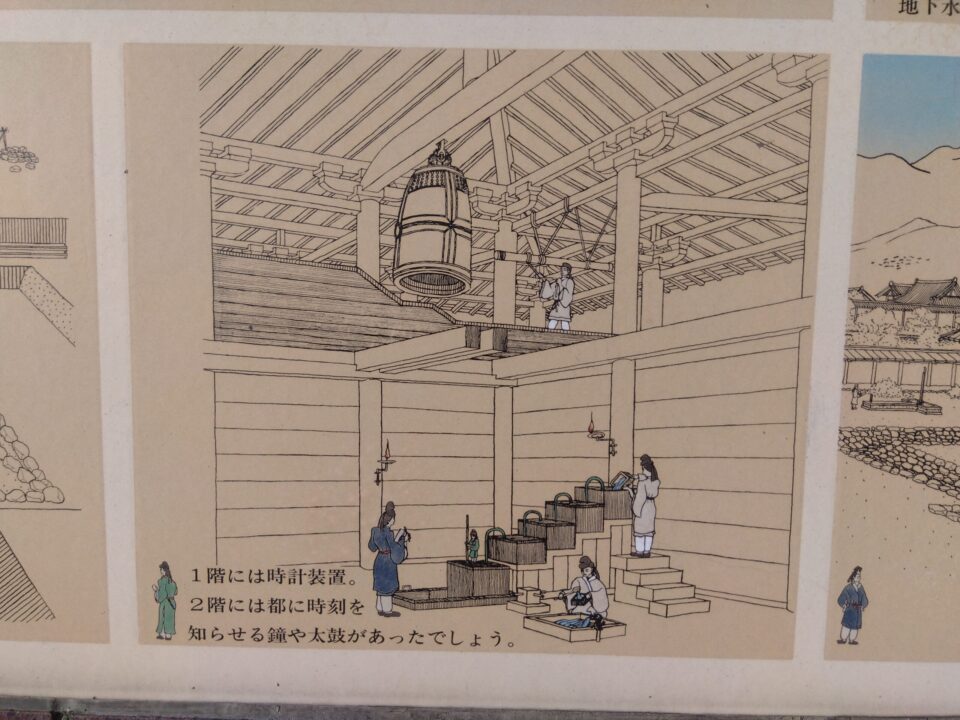

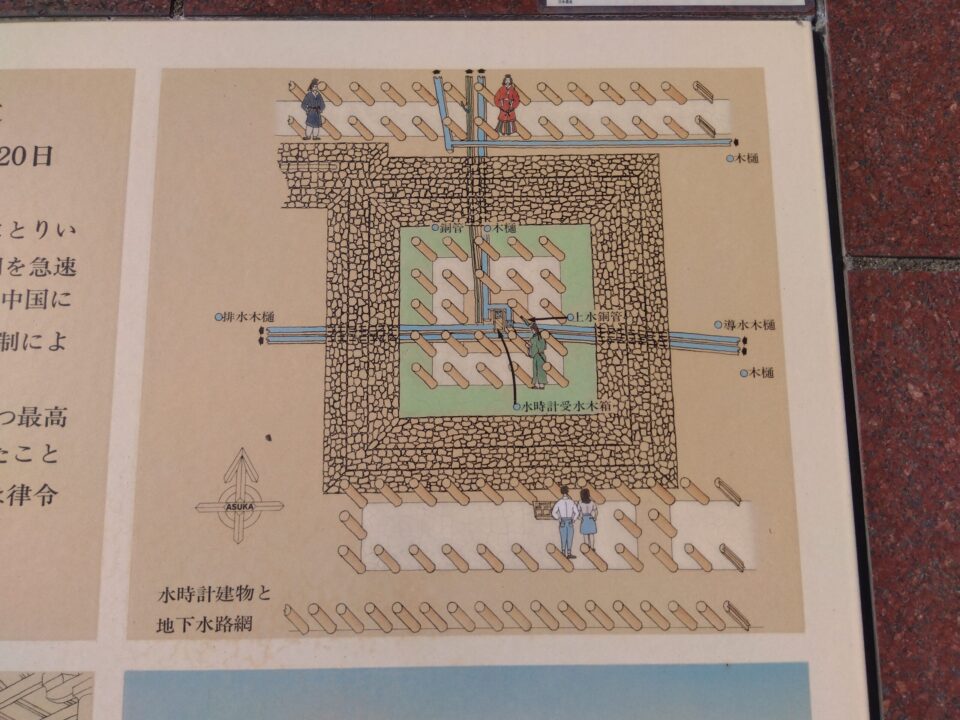

斉明天皇6年(660年)5月、中大兄皇子(のちの天智天皇)が初めて漏刻(水時計)をつくり、人民に時を知らせるようにされた。と日本書紀にある。その跡が奈良県明日香村の「飛鳥水落遺跡」だと言われている。

短い文章だがこれ以降、人は時計に支配されるようになった。

中大兄皇子が時計を作ったのは当時、大帝国だった唐の律令制度を取り入れるために必要なものだったからとされているが、中大兄皇子の狙いはそれだけではなかっただろう。

月を殺した兄弟

中大兄皇子といえば蘇我入鹿を討ち蘇我宗家を滅ぼした乙巳の変と、続く大化の改新が有名だろう。この「大化」という日本初の元号も中大兄皇子が作ったとされているが、元号も時計と同じく時を知らせるものだ。

時を定めるということは時を支配し、自らが作った時で人民を管理するということだ。新しい時を作り、神と等しくなろうとした中大兄皇子にとって夜空に輝く月は目障りだっただろう。ゆえに中大兄皇子は月とツクヨミの神話から時を知らせるということを奪ったのではないか。

仲が悪いとされている弟の天武天皇も兄の思想の一部を受け継ぎ、古事記・日本書紀にはツクヨミの神話はほとんど載らないこととなった。天武天皇は時の支配を強化するために星を読む星占台と陰陽寮を作り、暦を生み出すことになるが、それの話はまた別の機会にしよう。

月は何度でも生まれ変わる

多くのものを奪われて時の支配者という顔を忘れ去られてしまったツクヨミだが、満ち欠けを繰り返す姿は不老不死の象徴となり、月の変若水(オチミズ)を飲めば若返るという信仰が生まれた。

潮の満ち引きや出産、狂暴性を引き出したりと、日々変わる形と同じように月にまつわる話は尽きることがない。時の支配者という月を殺してもそれは月の持つ顔の一つでしかない。朧月のように月の神秘はまだまだ隠されている。