鬼の俎板は不思議な雰囲気の場所だった。

奈良県明日香村の鬼の俎板と鬼の雪隠は、自転車や歩きでは亀石近くの地下道を通って行くのがいい。地下道を抜けると案内板が立っているからその指示に従い、中学校の横を通り坂道になると道沿いに鬼の雪隠を見つけることができる。鬼の俎板は雪隠の手前の山に入って行くような階段を上った先にある。

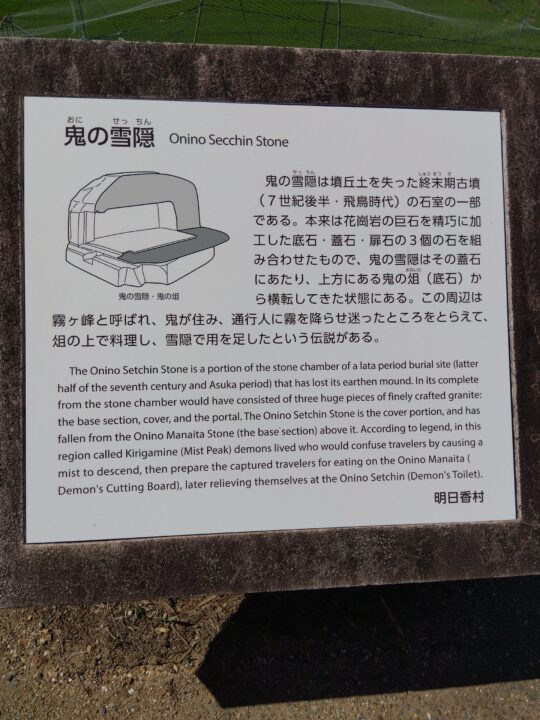

鬼の俎板と鬼の雪隠はむき出しになった古墳が崩れたものだそうだが、その場所には鬼の言い伝えがあった。

鬼の棲む霧ケ峰

鬼の俎板と鬼の雪隠がある場所は昔、霧ケ峰と呼ばれ、鬼が霧を出し迷った人を食べていたそうだ。捕らえた人を調理する場が鬼の俎板で、食べた後に用を足すのが鬼の雪隠というわけだ。

澄み切った夏空のもとでは霧に覆われた姿など想像もつかないが、地形を見ると谷のようになっているから条件が重なれば迷うほどの霧も出ていたのかもしれない。

暑さをしのぐために鬼の俎板の前で少しだけ、この地に出た鬼とはどういったものだったのだろうかと思いを馳せて見た。

霧ケ峰の鬼は、弱い鬼だったのかもしれない

霧ケ峰の鬼は人を貪り食うのではなく、俎板を使って調理をしている。もしかしたら食べ方の汚い同胞を嫌って一人で暮らしていたかもしれない。霧を出して人を惑わすのも、正面から向かっていく自信がないことの裏返しともとれる。

雪隠をわざわざ使うのは無防備な姿をさらしたくなかったということか?もしくは適当に垂れ流していると、居場所がばれると思ったのかもしれない。

いろんなことを考えてみると、人を食べるという一点を除けば霧ケ峰の鬼は可愛げのある鬼だったように思えてきた。

実際のところは崩れた古墳の形から、人を喰らう巨大な鬼の伝説を村人たちが作ったとは思うが、たまには逆転の発想をしてみるのもいいだろう。鬼がいたからこそ俎板と雪隠を使っていたのだと。